清帝退位,袁世凯却在退位诏上中动了手脚,他的这一行为,到底是出于何种动机,又给后世带来了怎样的改变?让我们一同穿越时空,揭开那段风云变幻岁月的神秘面纱,探寻历史背后的真相。

清末乱局:大厦将倾

清朝末年,可谓是内忧外患,风雨飘摇。

自1840年鸦片战争以来,西方列强凭借着坚船利炮,强行轰开了中国的大门,通过一系列不平等条约,割占土地、索取赔款,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。国内阶级矛盾也日益尖锐,如太平天国运动,给清朝的统治带来了沉重打击。而随着近代工业的兴起,民族资产阶级不断壮大,他们受到西方民主思想的影响,对封建专制制度产生了强烈的不满,革命思潮在国内悄然涌动。

1911年10月10日,武昌城的一声枪响,拉开了辛亥革命的序幕。

武昌起义的胜利,犹如星星之火,迅速在全国形成燎原之势。不到一个半月,南方几乎全境,包括湖北、湖南、江西、安徽、江苏、浙江、福建、广东、广西、云南、贵州等省份,以及部分北方省份,如陕西、山西等,先后宣布独立,关内18省中只剩下甘肃、河南、直隶、山东四省仍然效忠清廷。这一系列的独立事件,使得清朝的统治范围急剧缩小,财政收入锐减,军事力量分散,其统治根基已被严重动摇,曾经不可一世的大清王朝,在内外交困之下,陷入了分崩离析的绝境。

清帝退位,势不可挡。

退位缘起:各方角力

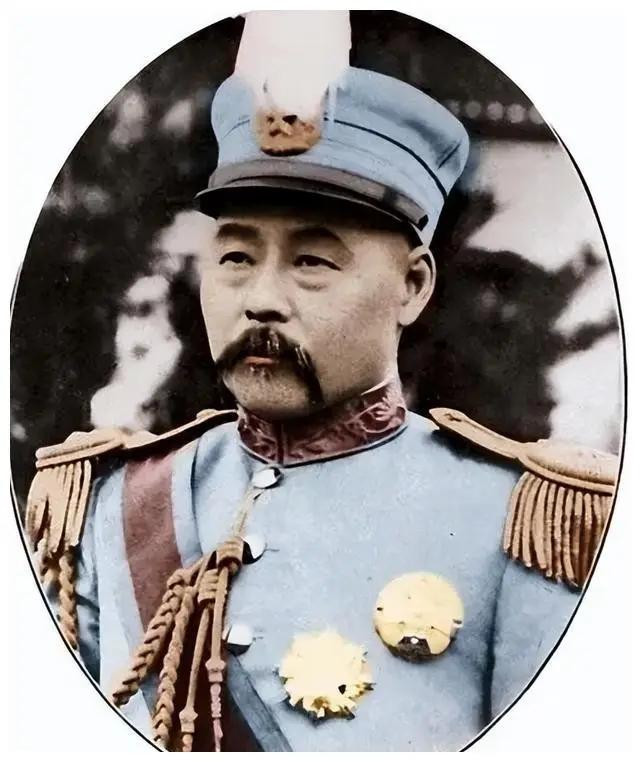

面对武昌起义的爆发,清廷惊恐万分,急忙派遣满人荫昌率领北洋军前去镇压。然而,北洋军是袁世凯一手训练和培植的军事力量,他们只听从袁世凯的命令,荫昌根本无法有效调动。此时的袁世凯,虽因之前被弹劾而赋闲在家,但他在北洋军中的威望和影响力依然巨大。清廷在无奈之下,只得重新启用袁世凯,希望他能够力挽狂澜,扑灭革命的火焰。

袁世凯老谋深算,他深知清朝的气数已尽,同时也看到了革命力量的强大。

于是,他一方面利用北洋军的军事优势,迅速扫平了长江以北的革命势力,与革命军形成隔江对峙的局面;另一方面,他又积极与革命军展开和谈,寻求妥协的解决方案。在和谈过程中,袁世凯充分施展其强大手腕,与南方革命党人进行了多轮谈判,试图在维护自身利益的前提下,实现清朝的和平退位。

而在清廷内部,隆裕太后临朝称制,她面临着巨大的压力和困境。

一方面,她要维护清朝皇室的尊严和利益;另一方面,她又不得不面对袁世凯的逼宫和革命形势的逼迫。在这种复杂的局势下,退位之事逐渐被提上日程。

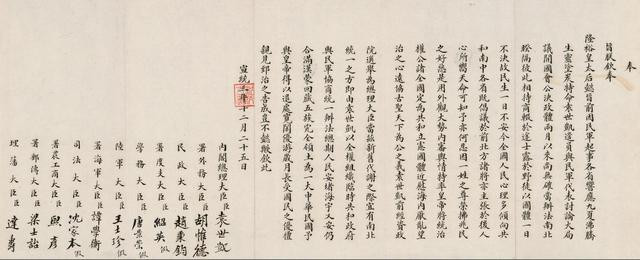

为了妥善处理退位事宜,清廷需要起草一份退位诏书,这份诏书的起草至关重要,它不仅关系到清朝皇室的颜面和待遇,更关系到国家的未来走向。

清末状元张謇承担了起草诏书的重任,他凭借着自己的才学和对时局的深刻理解,草拟了诏书的初稿。然而,这份初稿并未直接成为最终的退位诏书,各方势力围绕着诏书展开了激烈的博弈。

张謇

袁世凯作为当时最具实力的人物,自然不会放过这个掌控局势的机会,他对诏书的内容进行了仔细的审核和修改,其一举一动都深刻影响着历史的走向。

袁氏改诏:动机探秘

袁世凯在拿到诏书初稿后,经过仔细研读,发现了其中存在的一个重大问题。

当时,孙中山领导的同盟会提出了

“驱除鞑虏,恢复中华”

的民族主义诉求,这一口号在激发汉族民众的革命热情方面起到了重要作用,但它也存在着一定的局限性,即具有较强的排他性,将满族等少数民族视为“鞑虏”,排除在“中华”之外,这在一定程度上忽视了中国作为一个多民族国家的历史和现实。

若按照这种理念发展下去,一旦清朝灭亡,满族很可能会退回其发迹地东北三省,宣布独立建国。而当时的国际形势也极为严峻,英国对西藏、沙俄对蒙古和新疆早已虎视眈眈,他们一直在寻找机会,企图煽动和扶持当地的分裂势力,将这些地区从中国版图中分离出去。

如果在清帝退位时不明确国家的领土范围和民族构成,将会给这些列强提供可乘之机,导致国家领土的分裂和民族的分裂,后果不堪设想。

袁世凯深知其中的利害关系,为了维护国家的统一和领土完整,他经过深思熟虑,在诏书中“海宇乂安”之后添加了一句

“仍合满、汉、蒙、回、藏五族完全领土为一大中华民国。”

这一修改意义重大。

它明确了中华民国的领土范围,涵盖了满、汉、蒙、回、藏等各民族的聚居地,强调了各民族在中华民国中的平等地位和共同构成国家的重要意义,从根本上杜绝了满族及其他少数民族地区分裂的可能性,为维护国家的统一和民族的团结奠定了坚实的基础。

此外,袁世凯的这一修改也体现了他的成熟智慧和对时局的准确把握。通过强调“五族共和”,他既顺应了当时民族融合的历史潮流,又赢得了各民族的支持和认可,为自己在新成立的中华民国中树立了较高的威望。同时,这也为他日后巩固自己的统治地位提供了有力的支持。

深远影响:功过评说

袁世凯修改清帝退位诏书的这一行为,对当时及后世都产生了深远的影响。

从当时的情况来看,这一修改有力地维护了国家的统一和领土完整,避免了东北三省、内蒙古、新疆、西藏等地区因局势动荡而脱离中国版图,使中国在辛亥革命后能够保持一个相对完整的国家形态,为中华民国的建立和发展奠定了基础。

在民族关系方面,“仍合满、汉、蒙、回、藏五族完全领土为一大中华民国”这一表述,促进了各民族之间的团结和融合,使“五族共和”的理念深入人心。各民族在一个统一的国家框架内,共同参与国家建设和发展,为中华民族的形成和发展做出了重要贡献。

然而,袁世凯在历史上是一个极具争议的人物,他的一生充满了功过是非。除了修改清帝退位诏书这一被认为具有积极意义的行为外,他还曾做出过许多备受争议的举动,如和日本人签订丧权辱国的“二十一条”等,这些行为严重损害了国家利益和民族尊严,遭到了后人的唾弃。

因此,我们在评价袁世凯时,应该全面、客观地看待他的一生。既要看到他在某些特定历史时期所做出的积极贡献,如维护国家统一、推动近代化进程等,也要看到他为了个人私利而犯下的种种错误。

只有这样,我们才能更加准确地认识历史人物,从历史中汲取经验教训,更好地推动社会的发展和进步。